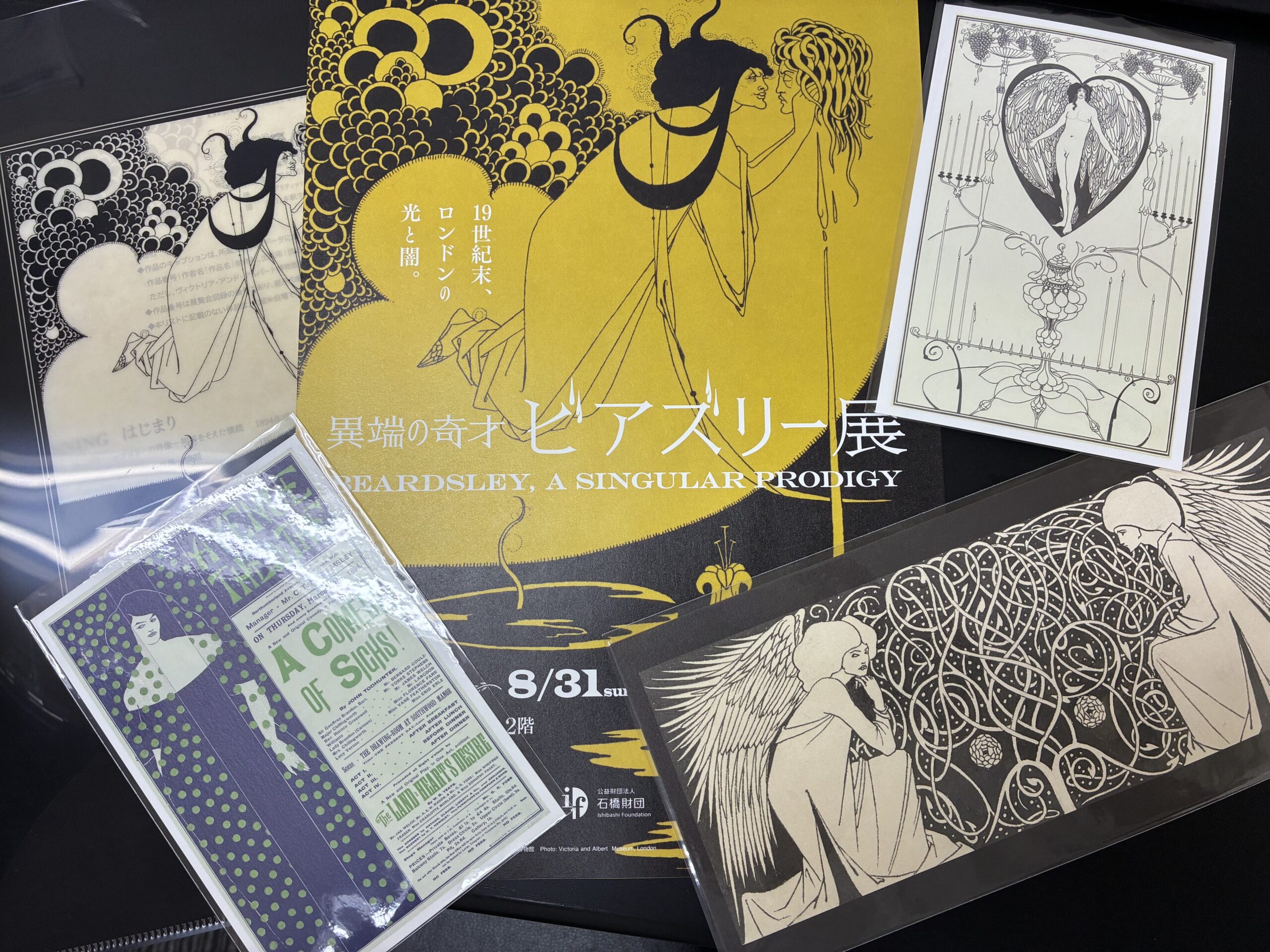

ビアズレー展

朝一で、久留米は石橋美術館へ。大好きな画家の一人、ビアズレー展。確か、もう3回目。引っ越す前は、洗面横の壁面に「サロメ」を額装して飾ってたが、こっちの家では、まだ出せないでいる。確か、図録か画集も実家にあったはず。25歳で夭折した画家で、有名な作品は多くはない。その図録だか画集で、ほぼ見たことある作品だ。それでも観に行く。

美術鑑賞は好きだが、それほど詳しくはない。この歳になると、好きなものも決まってくるもので、同じものばかり何度でも観に行く。「また」「次」はないかも、と思ってしまうのだ。

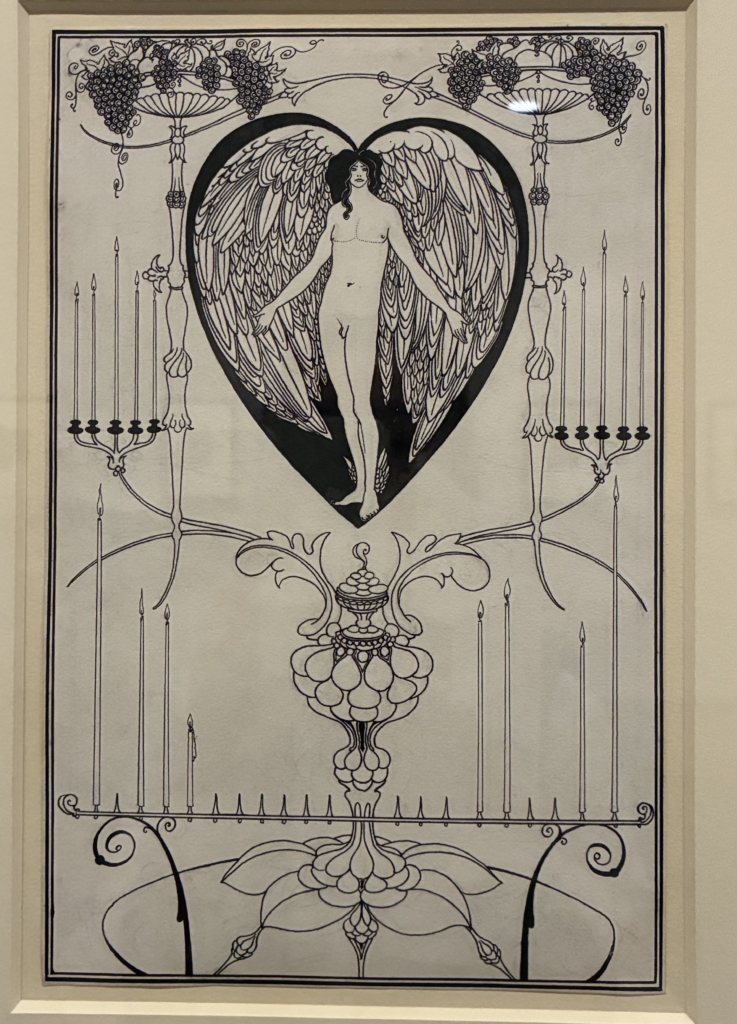

ビアズレーの有名な作品といえば、サロメ、他にも、戯曲や小説の挿絵、文芸雑誌の口絵などなど。私は、19世紀末の、ミュシャやクリムト、ビアズレーの退廃的なアールヌーボーがとても好きで、その中でも、絵の飾り枠や、調度品、構成のアクセントに描かれる、当時ウィリアム・モリスらが提唱しブームを作った、紋様、装飾、飾り文字などにとても惹かれる。絵の隅々まで観察して、細かいモチーフが、反復されたり絡まったりしているのをじっと観察するのだ。優美で小さな曲線からなる典雅な紋様を、大きな曲線で優雅に分割してある。

ビアズレーの絵は、印刷を想定した、白と黒バランスが素晴らしい(と、解説にあった)。悪魔的で、爛熟、背徳、若い頃は、なんか、観てはいけないものを見てるような、独特の愉悦感があった。父の仕事場に、その時代の画集や、専門書、資料がたくさんあったはずだが、遺品の中には見当たらなかった。もう、とにかくモノを処分する人で、亡くなった時も、ビックリするくらい何も残ってなかった(¥も)。残念だなあ。いろいろちゃんと貰っとくんだったなあ。

父のイラストも、アールヌーボー、アールデコ調の影響を受けたものが多かったが、自分も、ずっと見てきたそういうものが今でも好きなんだな、と思う、幼少からの芸術教育って、一生に影響を及ぼすなあ。

話がどんどん逸れていったが、ビアズレーの最晩年の作品には、グレースケールの階調を取り入れる試みがなされていた。作風に大きな変化の兆しがあったわけだが、最晩年といっても25歳、もし生き延びていたら、どんな風に画家として開花していったのだろう?モーツァルトなんかは、ジュピターシンフォニーを聴くと、短い人生も開花し切って、完結せり!と、逆に完成度高く短い人生に驚嘆したりするが、ビアズレーの短い人生は、あまりにもったいなく残念である。

久留米の美術館には何度かきたが、美術館に至る庭園の美しさも格別だ。この日は朝から酷暑で、駐車場を降りて「入り口まで暑いなー」なんて思いながら、庭園に足を踏み入れると、蝉の声がなんと心地いい音楽と早がわり。強い日差しに映える噴水の造形、ほんの少し花を残す、緑がちな薔薇たち、遠くの日傘のご婦人はマリーアントワネット?そういえば、ビアズレーの画も、少女漫画的要素も多分にあると思う。

頭の中がお花畑になったまま、そのあとの用事に遅刻しそうになった、、、、

.jpeg)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません